堀に面して朝倉館跡正面に立つ「唐門」は、この遺跡のシンボル的な存在となっている。幅2.3mの唐破風造りの屋根で、戦国時代の朝倉氏の遺構ではなく、後に建てられていた松雲院の寺門として朝倉義景の菩提を弔うため造られたとされ、現存する門は江戸中期に再建されたものらしい。

下図は5代当主朝倉義景が住んだ館の跡で、6,500m2程の敷地があり三方は土塁と濠で囲まれている。三方は土塁にはそれぞれ門を開き、西門を正門としている。また濠をへだてた南には、関連や屋敷の拡がりもあり、西方には馬場が存在していた記録されている。東の山裾は一部がこの館に取り込まれ、一段上がった平坦部には「湯殿跡」という庭園なども残っている。

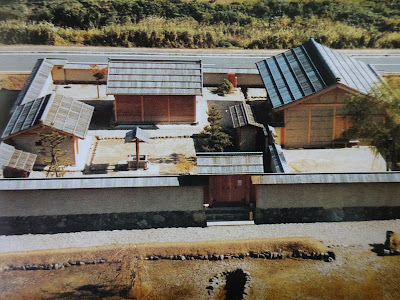

下図の朝倉館復元模型は、発掘による成果をもとに、現存する建物の様式や文献資料などを参考にして推定復元したものだという。10数棟の建物が整然と立ち並んでいる。これらの建物は、その柱間寸法や方位のずれから二期に分けて造営されたものとみられる。多くの建物は常御殿とみられる館内最大の建物を中心に、その南方の庭園を取り囲むように配された表向き(接客)施設群と、北方の台所などの内向きの日常生活群と土塁上の隅櫓などの警護施設群に大別できるという。

一乗谷には、庭池を伴った林泉式庭園として湯殿跡、南陽寺跡、諏訪館庭園、館跡の4つの庭園がある。そのひとつ「諏訪館跡庭園」は、朝倉館跡を見下ろす高台にあり、まずは荒々しい石組がすごい。どの石も力強い表情を持ち迫力がある。鶴岩亀岩を思わせる中島や出島があり、水路が山際に沿って南から北に走り滝口にそそぐ池泉庭園のもっとも古いとされる庭園である。江戸時代の多くの大名庭園の先駆けともいえる。

この一乗谷を見下ろす東の山稜には山城が築かれていた。大きな礎石がある「千畳敷」、土塁をめぐらした観音屋敷、赤渕神社、福井を一望できる宿直、小高い丘の本丸、一の丸、二の丸、三の丸などと呼ばれる郭群が、自然を巧みに利用して空堀、堀切、竪堀、伏兵穴が多数残っている。

一乗谷朝倉氏は織田信長によって滅びたが、応仁の乱後に一乗谷には公家や文化人たちが戦禍を逃れて居を移していた。彼らに従って茶道、華道、、連歌、能楽などの音曲なども都から移り、彼らの高雅な生活を支えるため、技術者たちも集まった。今日越前地方の伝統工芸とされる、越前和紙も漆器も焼き物も、そして能楽の伝統も、すべて文化水準の高かった朝倉氏の時代に培われたものだった。その美意識は脈々と越前に伝えられている。

帰りに一乗谷朝倉氏遺跡資料館に寄って、展示物を見学した。

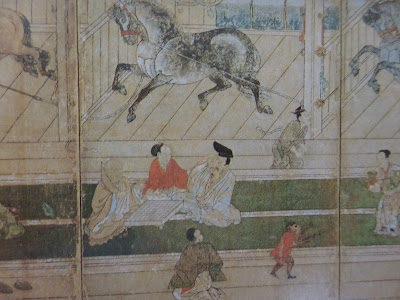

繋馬図屏風からは、区分けされた馬小屋に馬を繋いで、武士たちが余暇を見つけた遊びに興じていたことが見える。

双六で使用したサイコロや将棋の駒などが出土している。

一乗谷から発掘されたガラス片から復元されたコブレットで、日本最古のベネチアングラスとされる。三国港から九頭竜川、足羽川、一乗谷川と舟運がつながっていたので、外国のものも手に入ったのだろうという。