ここのところずっと天気が悪く外へ出る気がしなかったが、久しぶりに天気が良かったので、家から30分ほどで行ける「湯涌温泉」に出かけた。金沢の奥座敷と呼ばれている温泉であり、私も何回か宿泊したことはある所である。最近はしばらく行っていなかった。

まず奥の方の「総湯」近くに車を駐車して歩いた。さらに奥に行くと「玉泉湖」という湖がある。夏にはホタルがよくいるらしく「ゲンジボタル」などの説明板が掲げられていた。

ここは、周囲500mの人造湖で、浅野川の支流である湯の川がせき止められて作られたものだという。

水の色はエメラルドグリーンで、きれいな池である。

この湖の畔の一角に立派な「氷室小屋」がある。江戸時代に加賀藩前田家が徳川家に氷を献上したことに由来する。冬になるとこの「氷室小屋」に雪を保管し、旧暦6月1日に保管していた雪氷を取り出し江戸までもっていき徳川家に献上していたという。

最近では、これを再現した催し「氷室開き」として、毎年6月30日に湯涌温泉で行われている。

江戸時代には、街中の「尾山神社」裏や「兼六園・山崎山」の裏辺りなどに「氷室小屋」があったことが知られている。

「氷室小屋」近くの湖の反対側の崖に階段があったので登った。そこを上がると「中の園地」と「北の園地」と描かれた案内板があった。この近くには建機が入っており、作業者が何か作業をしていた。

さらに歩くと、ここが「中の園地」の芝生であろうか、広い平らな部分があった。そこにあった「アスマヤ」で一服すると、そこに下図の写真が掲げられていたので、この場所に「白雲楼ホテル」があったことが分かった。

「白雲楼ホテル」といえば、1932(昭和7)年に桜井平五郎により開業した豪華なホテルで、70室の部屋をもつ東洋一のホテルと言われた。戦後はGHQの保養施設として接収されたが、その後、昭和天皇や吉田茂首相などが泊るなど栄華を極めたが、1998(平成10)年に倒産した。

「大広間」は、折り上げ天井に漆塗りの絵が描かれており、襖絵も豪華絢爛である。間口が6間の舞台があり300畳の広さがあった。そういえば、私の会社時代に営業終了間近だったと思うが、この広間で忘年会をやったのを覚えている。他に「宮本三郎」が描いた壁画が掛けられていたダイニングルームもあった。

日本間の他にヨーロッパ風、中国風、朝鮮風、南洋風など多くの部屋があったという。

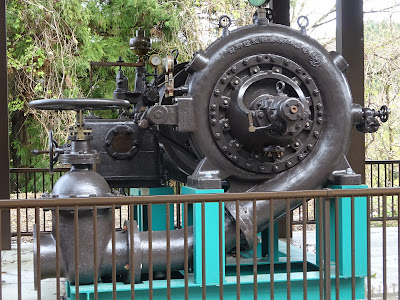

「白雲楼ホテル」の近くの河内発電所は、ホテルの自家発電施設として設置された水力発電所であり、1939年から19998年まで60年余り発電所として役割を果たした。この時使われた二つの水車がきれいに洗浄され展示されていた。

下図は「横軸フランシス水車」

「横軸ペルトン水車」

この近くになんとも懐かしいホテルのプールの跡が残っていたのが分かった。プールの壁面に貼ってあるタイルが残っているのが見えた。私が学生の頃(約60年前)に友人と2,3度このプールで泳いだことを思い出した。たった1~2mくらいの低い飛び込み台があり、飛び込み台に上がりプールの水面を見ると、非常に高く見えて怖くて頭から飛び込めなく、足から飛び込んだのを覚えている。