梅雨に入ったと思ったらすぐに真夏のような暑さになり、涼しいところに行きたいと思い、上越の「妙高高原」に行った。下図は途中の「北陸自動車道」の「越中境」パーキングから見えた風景で、奥に見えるのは「ヒスイ」で有名な朝日町付近の日本海で、海の向こうに見える陸は「能登半島」だろう。340年ほど前に。この辺りも松尾芭蕉が「奥の細道」で歩いていて、俳句を残していて句碑が立っている。

2025年6月27日金曜日

妙高高原(1)いもり池湿原

2025年6月22日日曜日

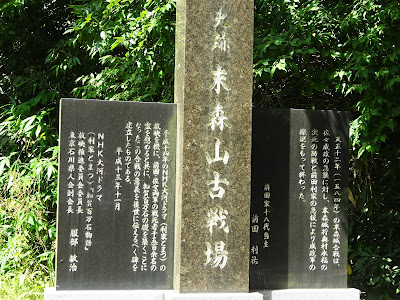

末森城跡(2)末森合戦と第九師団

末森城跡(1)の続きで「末森合戦」では、他にもエピソードがある。この合戦には女性の奮闘もあった。奥村家福の妻安は、末森籠城軍の中にあって、普段の物静かさから一変して長刀を手に城内を見回り、粥や酒を配って「明日は金沢から利家公が必ず駆けてきますから、私どもはわずか一夜を守りぬけばよいのです。今宵一夜頑張ってください」と兵を鼓舞し続けたという。

末守城の戦いで利家が着用し、恩賞として奥村家福に与えたものだといわれている。末森の戦いを描いた絵の中で利家が必ずこの甲冑を着用して登場している。

現在の宝達志水町には南から「大海川」「前田川」「宝達川」「相見川」の4本の大きな河川がある。これが加賀と能登の間に立ちはだかる壁であった。橋がかかる現在と違って、川が溢れると物流や軍人はもちろん、人の往来も不可能となる。特に「宝達川」は川底が周囲より高い「天井川」であった。このことから加賀から能登に向かう人は洪水を避け、宝達山の麓まで迂回して末森城の真下を通り、能登に向かう分岐点の宿(しゅく)に出ることになった。

幕末の1854(嘉永7)年に郷土史家の森田柿園が写した「能登国末森城図」

2025年6月17日火曜日

末森城跡(1)

今回は、加賀百万石の礎を築くきっかけとなった「末森合戦」の場所となった「末森城跡」に行った。加越能三国の国境付近で、現在の宝達志水町のほぼ中央にある末森山は標高140mくらい(卯辰山とほぼ同じ標高)の低い山である山城跡である。

成政は、越中から宝達山系を超えて末森城に近い坪井山に本陣を張って攻撃した。末森城の城主は奥村家福である。奥村家は尾張の小豪族であった前田家に代々使える家柄であった。元々末森城は能登守護である畠山氏の南を守る支城で、上杉謙信の攻撃にあい、陥落後の末守城には謙信が越中から伴った土肥氏が入った。その後、上杉勢力が能登から撤退すると、織田信長に臣従し、羽咋郡の支配を認められた。その甥の土肥氏と奥村氏、千秋氏と合わせて1500人の兵で守っていたが、成政は8000人の兵であった。土肥氏が出撃して戦死したため、家福は金沢の利家に急を告げた。「人は一代、名は末代。大切な家臣を見殺しにしては、たとえ天下をとっても、人々の誹りを受ける」と利家は家臣たちの慎重論を押し切り、弟の秀次が守る津幡城で松任の利勝と合流して、3500人の兵で夜中に北上し、途中佐々方の待ち伏せがあるという知らせに、街道を避けて浜伝いに進み、11日の朝今浜に着いた。利家の救援に力を得た籠城兵も反撃し、佐々軍は大混乱となり後退した。

2025年6月11日水曜日

富樫バラ園 2025

今回は、家の近くにある「バラ園」に久しぶりに行ってきた。ちょっと最盛期を過ぎたかもしれないが、まだまだきれいに咲いていた。

ここは、約170品種、計18000本のバラが春と秋の2回見事に咲く。

最近もこの付近の道を何度も通り過ぎるが、いつも横目で見ていて、ゆっくり見たいと思っていた。